教育机构

教育机构

旧 址:青岛路青云里

旧 址:青岛路青云里 现 址:青云路315弄

现 址:青云路315弄 形成时间:1922年1月

形成时间:1922年1月 1922年,为了培养革命干部,国民党和共产党合作办了一所“上海大学”(今闸北区第六十中学内)。国民党元老于右任任校长,共产党人邵力子任副校长、邓中夏任校务长、瞿秋白任教务长兼社会学系主任。恽代英、张太雷、萧楚女、俞平伯、茅盾、刘大白、蒋光慈和田汉等都曾在此任教。

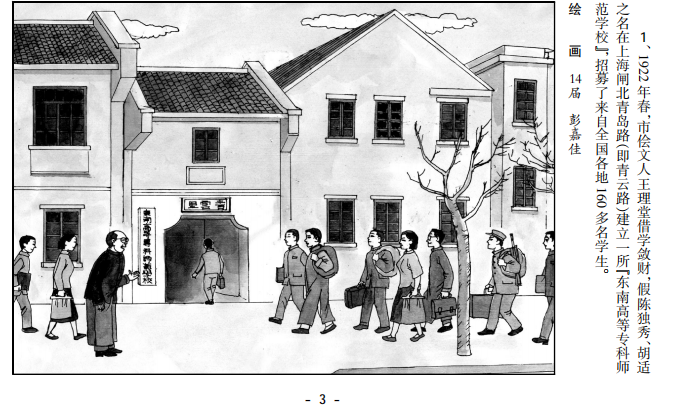

上海大学是第一次国共合作时期,以共产党员为骨干,培养革命干部的一所高等院校。1922年10月,原私立上海东南师范专科学校发生学潮,进步学生决议更名为“上海大学”,力邀国民党元老于右任出任校长,中共党员邵力子出任副校长,此时的上大位于闸北青云里(今青云路320号附近)。

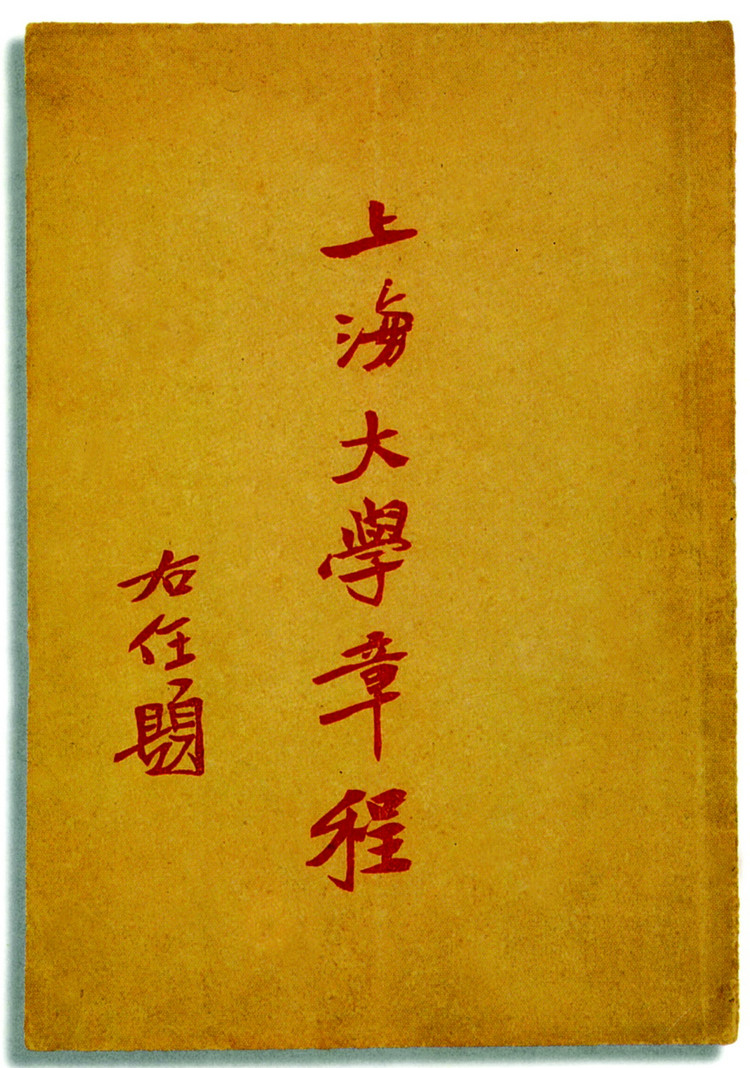

上海大学创办时,正值国共两党酝酿建立革命统一战线,一大批加入国民党的共产党的理论家和社会活动家,如瞿秋白、邓中夏、蔡和森、陈望道、恽代英、萧楚女、张太雷等先后在此任职任教。他们呕心沥血,锐意改革校务,使之成为一所新颖的革命大学。由邓中夏起草《上海大学概况》,拟定《上海大学章程》,瞿秋白发表《现代中国所当有的“上海大学”》,立志要把上大办成“南方的新文化运动中心”。从此,上海大学高举“反对帝国主义,反对封建军阀”的鲜明旗帜,忠实执行孙中山的革命三大政策,为推动国民革命运动的蓬勃发展作出了贡献。

上海大学在短短5年的办学过程中,校址曾历经多次搬迁。1924年2月,校舍迁西摩路132号和同路时应里522~526号,同年6月被公共租界当局查封。该学年秋季,学校又迁闸北青云路师寿坊。1927年4月1日,迁江湾镇西周家宅新建校舍。1927年4月12日,蒋介石发动反革命武装政变,学校于同年5月被国民党当局取缔封闭而终止。上海大学历尽劫难,仅存短短五年,但其历史功绩确非常重要,当时社会流传“文有上大,武有黄埔”,齐名海内。闸北青云里校舍毁于1932年“一•二八”淞沪抗战炮火。1987年11月17日,由上海市人民政府公布为上海市纪念地点。

上海大学最初的青云里校舍(今青云路320号附近)

上海市第六十中学门口标示的“上海大学遗址纪念铭牌”

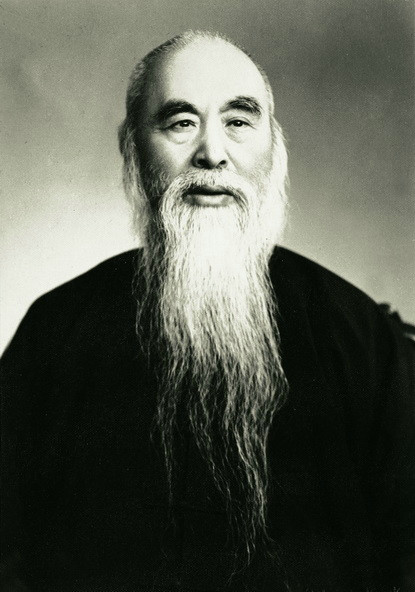

上海大学校长于右任(1879-1964)像

1924年春,上海大学全体任职教员合影

由邓中夏起草的,于右任题写的《上海大学章程》